花粉症は春先のイメージが強いですが、一年を通してさまざまな植物の花粉が飛散しており、多くの方が悩まされています。屋外での対策だけでなく、室内環境づくりが快適な居住空間には欠かせません。

花粉は密閉された家の中にも、私たちが気づかないうちに侵入してきます。ここでは、花粉が室内に潜んでしまう経路と、花粉を防ぎ、快適に過ごすための対策をご紹介します。

花粉が室内に侵入する原因

まず、花粉がどのような経路で室内に入り込んでくるのかを知ることが対策の第一歩です。

外出時に着ていた衣類に付着

外出すると、私たちの身体には多くの花粉が付着します。特に、髪や顔、上半身の衣類に付きやすく、地面に舞い上がった花粉はパンツやスカートの裾にも付着します。身長の低い子どもやペットは、全身に花粉を浴びやすいため特に注意が必要です。

また、衣類の素材によっても花粉の付着しやすさは異なります。ウールのような天然素材に比べ、表面がツルツルした化学繊維のものは比較的付着しにくいとされています。衣類に静電気が発生していると、より多くの花粉を引き寄せてしまう原因になります。

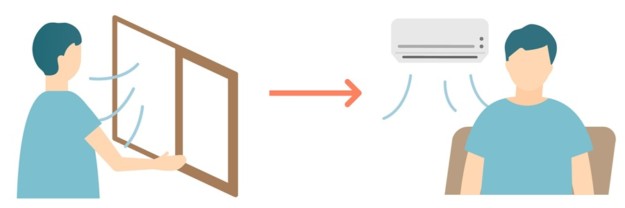

換気時や換気口からの侵入

部屋の空気を入れ替えるための換気は大切ですが、窓を開けることで花粉が室内に入り込む大きな原因となります。

また、玄関ドアの開け閉めや、24時間換気システムの給気口など、家の開口部からも花粉は侵入します。

外干しした洗濯物

花粉が飛散している季節に洗濯物を外に干すと、衣類やタオルに花粉が付着してしまいます。それを取り込む際に、大量の花粉を室内に持ち込んでしまうことになります。

花粉を室内に持ち込まないための工夫

室内への花粉の侵入経路を把握したら、次に対策をしていきましょう。日々の少しの工夫で、室内の花粉量を大きく減らすことができます。

衣類に付いた花粉を十分に落としてから家に入る

家に入る前に、玄関の外で衣類に付着した花粉を払い落とす一手間が重要です。手で軽く払うだけでも効果はありますが、衣類用の粘着シート(ローラー)を使うと、繊維の奥に入り込んだ花粉までしっかり取り除くことができます。花粉を室内に持ち込まない、という意識が大切です。

花粉が少ない深夜か早朝の時間帯に換気する

換気を行うなら、花粉の飛散量が少ない時間帯を狙いましょう。時間帯を工夫することで花粉の侵入を最小限に抑えられます。

一般的に、飛散量は昼間から夕方頃にピークを迎え、深夜や早朝は少なくなります。

窓を10cmほど開け、レースのカーテンを閉めておくと、さらに花粉の侵入を防ぐ効果が期待できます。

洗濯物は必ず部屋干し

花粉シーズン中の洗濯物は、必ず室内で干すことを徹底しましょう。これは室内の花粉症対策の鉄則です。

リビングや浴室乾燥機などを活用し、外干しは避けるようにしてください。

掃除は「拭く」か「くっつけて取る」

室内に侵入してしまった花粉は、床や家具に積もります。掃除機をいきなりかけると、排気で花粉を舞い上げてしまう可能性があるため、まずは拭き掃除から始めるのが基本です。

玄関・窓際:ウェットシートや固く絞ったぞうきんで、花粉が溜まりやすい玄関のたたきや窓のサッシ周辺を丁寧に拭き取りましょう。

玄関・窓際:ウェットシートや固く絞ったぞうきんで、花粉が溜まりやすい玄関のたたきや窓のサッシ周辺を丁寧に拭き取りましょう。

フローリング・畳:拭き掃除で床の花粉を取り除いてから、掃除機をかけます。

カーペット・ソファ:繊維の奥に花粉が入り込みやすいため、まずコロコロ粘着シートで表面に付着した花粉を取り除いてから、縦方向と横方向の両方から、ゆっくりと時間をかけて掃除機をかけましょう。

カーテン:衣類用の粘着テープで表面の花粉を優しく取り除くのが効果的です。

加湿して室内の湿度を上げる

室内を加湿すると、空気中を浮遊している花粉が湿気を含んで重くなり、床に落ちやすくなります。

室内を加湿すると、空気中を浮遊している花粉が湿気を含んで重くなり、床に落ちやすくなります。

これにより、人が吸い込んでしまう花粉の量を減らすことができます。ただし、床に落ちた花粉は、乾燥すると再び舞い上がってしまいます。加湿した後は、床の拭き掃除などでしっかりと花粉を取り除くことが重要です。

快適な湿度は40%〜60%とされています。湿度が高すぎると(60%以上)、結露やカビ、ダニの発生原因となるため、加湿のしすぎには注意しましょう。

エアコンのクリーニングをし、花粉吸着フィルターを取り付ける

エアコンは室内の空気を循環させるため、内部が汚れていると花粉やホコリを部屋中に撒き散らしてしまいます。定期的にフィルターを掃除し、専門業者による内部の分解洗浄(エアコンクリーニング)を行うことで、エアコンを清潔な状態に保ちましょう。

また、市販されている花粉吸着フィルターをエアコンの吸気口に取り付けるのもおすすめです。空気清浄機のような役割を果たし、室内の花粉を効率的に吸着してくれます。

まとめ

室内の花粉対策は、まず「持ち込まない」、そして「取り除く」ことが基本です。

ご紹介した対策を毎日の生活に少しずつ取り入れることで、花粉の季節でも室内を快適な空間に保つことができます。つらい季節を少しでも心地よく乗り切るために、ぜひ今日から実践してみてください。

部屋の広さに対する感じ方は人それぞれですが、一般的に一人暮らしで最低限必要だとされる広さは6畳(約10㎡)程度とされています。そのため、居室スペースが6畳を下回る広さの場合、多くの人が狭いと感じやすいと考えられます。

部屋の広さに対する感じ方は人それぞれですが、一般的に一人暮らしで最低限必要だとされる広さは6畳(約10㎡)程度とされています。そのため、居室スペースが6畳を下回る広さの場合、多くの人が狭いと感じやすいと考えられます。 一般的に家賃は部屋の面積に比例する傾向があります。同じエリアや駅からの距離、築年数が同程度の物件で比べた場合、6畳を下回るような狭い部屋は家賃が低く設定されているケースが多く、毎月の固定費を抑えることができます。

一般的に家賃は部屋の面積に比例する傾向があります。同じエリアや駅からの距離、築年数が同程度の物件で比べた場合、6畳を下回るような狭い部屋は家賃が低く設定されているケースが多く、毎月の固定費を抑えることができます。

床面積が限られているからこそ、壁や天井のスペースを積極的に活用しましょう。例えば、壁にウォールシェルフを取り付けて小物を飾ったり、天井からモビールやグリーンを吊るしたりすれば、床をふさぐことなくおしゃれな空間を演出できます。

床面積が限られているからこそ、壁や天井のスペースを積極的に活用しましょう。例えば、壁にウォールシェルフを取り付けて小物を飾ったり、天井からモビールやグリーンを吊るしたりすれば、床をふさぐことなくおしゃれな空間を演出できます。

高齢になると、加齢に伴う心身の不調や、認知症などにより判断力が低下するリスクが高まります。これにより、近隣住民との間で騒音トラブルを起こしたり、火の消し忘れなどで火災を起こしたりする可能性もゼロではありません。

高齢になると、加齢に伴う心身の不調や、認知症などにより判断力が低下するリスクが高まります。これにより、近隣住民との間で騒音トラブルを起こしたり、火の消し忘れなどで火災を起こしたりする可能性もゼロではありません。

おうちキャンプを楽しむためには、家でも使えるキャンプギアや調理器具などのアイテムを用意するのがおススメです。また、100円ショップを活用すれば、費用を抑えつつ、気になるグッズを手軽に試せます。

おうちキャンプを楽しむためには、家でも使えるキャンプギアや調理器具などのアイテムを用意するのがおススメです。また、100円ショップを活用すれば、費用を抑えつつ、気になるグッズを手軽に試せます。

アウトドア気分を高める秘訣は、先ほど紹介したアウトドアグッズやアイテムを取り入れることが重要です。

アウトドア気分を高める秘訣は、先ほど紹介したアウトドアグッズやアイテムを取り入れることが重要です。 キャンプの魅力の一つでもある、キャンプ飯。アウトドア用の調理器具を使うだけで、キャンプ気分が盛り上がることでしょう。

キャンプの魅力の一つでもある、キャンプ飯。アウトドア用の調理器具を使うだけで、キャンプ気分が盛り上がることでしょう。

実は狭小住宅に明確な定義はなく、広さの目安は時代によっても異なり、年々広さの目安は狭くなってきていますが、一般的に60㎡以下(18坪以下)の土地に建築された注文住宅を指します。

実は狭小住宅に明確な定義はなく、広さの目安は時代によっても異なり、年々広さの目安は狭くなってきていますが、一般的に60㎡以下(18坪以下)の土地に建築された注文住宅を指します。

床面積を抑えられることから、地価が高いとされる都心部や駅近の生活利便性の高い人気の土地でも、土地を安く購入できます。

床面積を抑えられることから、地価が高いとされる都心部や駅近の生活利便性の高い人気の土地でも、土地を安く購入できます。

土地が狭いと建物も空間も小さくなります。

土地が狭いと建物も空間も小さくなります。

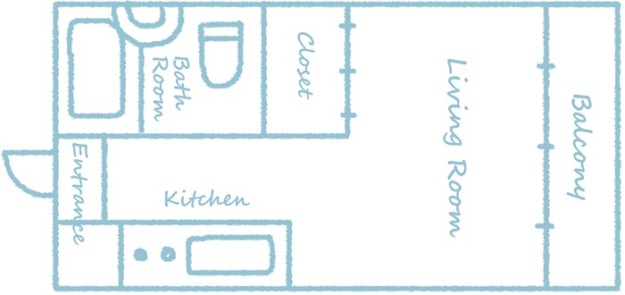

とくに狭小住宅は使用できるスペースが限られているため、水回りやリビング、トイレ、寝室などの、普段の生活スタイルや動線をしっかりイメージして間取りを考慮することが大切です。生活動線がスムーズな住宅ほど暮らしやすい環境と言えます。

とくに狭小住宅は使用できるスペースが限られているため、水回りやリビング、トイレ、寝室などの、普段の生活スタイルや動線をしっかりイメージして間取りを考慮することが大切です。生活動線がスムーズな住宅ほど暮らしやすい環境と言えます。

室内熱中症の対策は、喉の渇きを感じなくても、こまめな水分補給が重要です。

室内熱中症の対策は、喉の渇きを感じなくても、こまめな水分補給が重要です。 エアコンの適切な使用は、室内での熱中症対策に欠かせませんが、使い続けていたら電気代も不安になってしまいますね。

エアコンの適切な使用は、室内での熱中症対策に欠かせませんが、使い続けていたら電気代も不安になってしまいますね。

室内でも熱中症になるかもしれないということを意識し、家族同士でお互い気にかけることも大切です。特に高齢者や子どもは体温調節機能が弱いため、注意が必要です。

室内でも熱中症になるかもしれないということを意識し、家族同士でお互い気にかけることも大切です。特に高齢者や子どもは体温調節機能が弱いため、注意が必要です。